Estou bastante feliz porque hoje vou falar de um japonês de mente evidentemente perturbada e de um livro que, apesar de uma porrada de gente conhecer, ninguém mais nesse mundo leu do mesmo jeito que eu.

Hoje não estou escrevendo isso aqui de má vontade.

Na verdade, começo a escrever de bom humor. Acordei cedo hoje, fiz todos os afazeres domésticos e de trabalho ao longo do dia, jantei. Daí, sentei para escrever isso. É terça-feira no fim de setembro de 2024. No domingo, terminei de ler o livro que queria ter trazido para a primeira edição da newsletter. Ontem podia ter começado isso aqui, mas procrastinei. Também aproveitei para pesquisar e refletir mais sobre o que pretendia falar, então foi uma enrolação até que produtiva. Se tivesse escrito ontem, isso aqui seria pior.

Fica, porém, uma certa inquietação de minha parte. Estamos em setembro e estou produzindo previamente o que posso para já adiantar minha dita presença digital. Quando tudo estiver no ar, como vai ser meu ritmo? E quando estiver tudo em cima da hora e não tiver tempo para pesquisar direito sem perder a tal data fixa de publicação? E quando eu só não estiver a fim, ou ferrado de trabalho, ou doente, ou levando minha cachorra no veterinário? Faço qualquer coisa, só para dizer que fiz? Perco a data prometida e quebro o fluxo das publicações que é uma das poucas coisas com que tinha decidido que me comprometeria?

Não sei.

Vou ter que esperar para ver.

Talvez eu pegue o ritmo e me acostume. Se os resultados dessa presença digital forem melhores, talvez eu fique mais empolgado. Se forem ruins, talvez eu fique mais desanimado e enrole mais. É esperar pra ver.

Por agora, vamos para o que eu realmente quero comentar.

O que leio:

uma cópia em inglês e de terceira mão (no mínimo) do livro Kafka On The Shore, por Haruki Murakami.

Já adianto que vou deixar spoilers do livro ao longo dessa seção, mas não muitos.

Em maio de 2024, fui pela primeira vez a Brasília depois de mais de uma década. A viagem como um todo foi bem significativa e nostálgica para mim. Um dos momentos envolveu a visita a um sebo em que eu costumava passar com meu avô quando ia visitá-lo em Brasília durante a minha infância. Nessa ocasião de agora, peguei poucos livros, o mais significativo sendo este do Murakami.

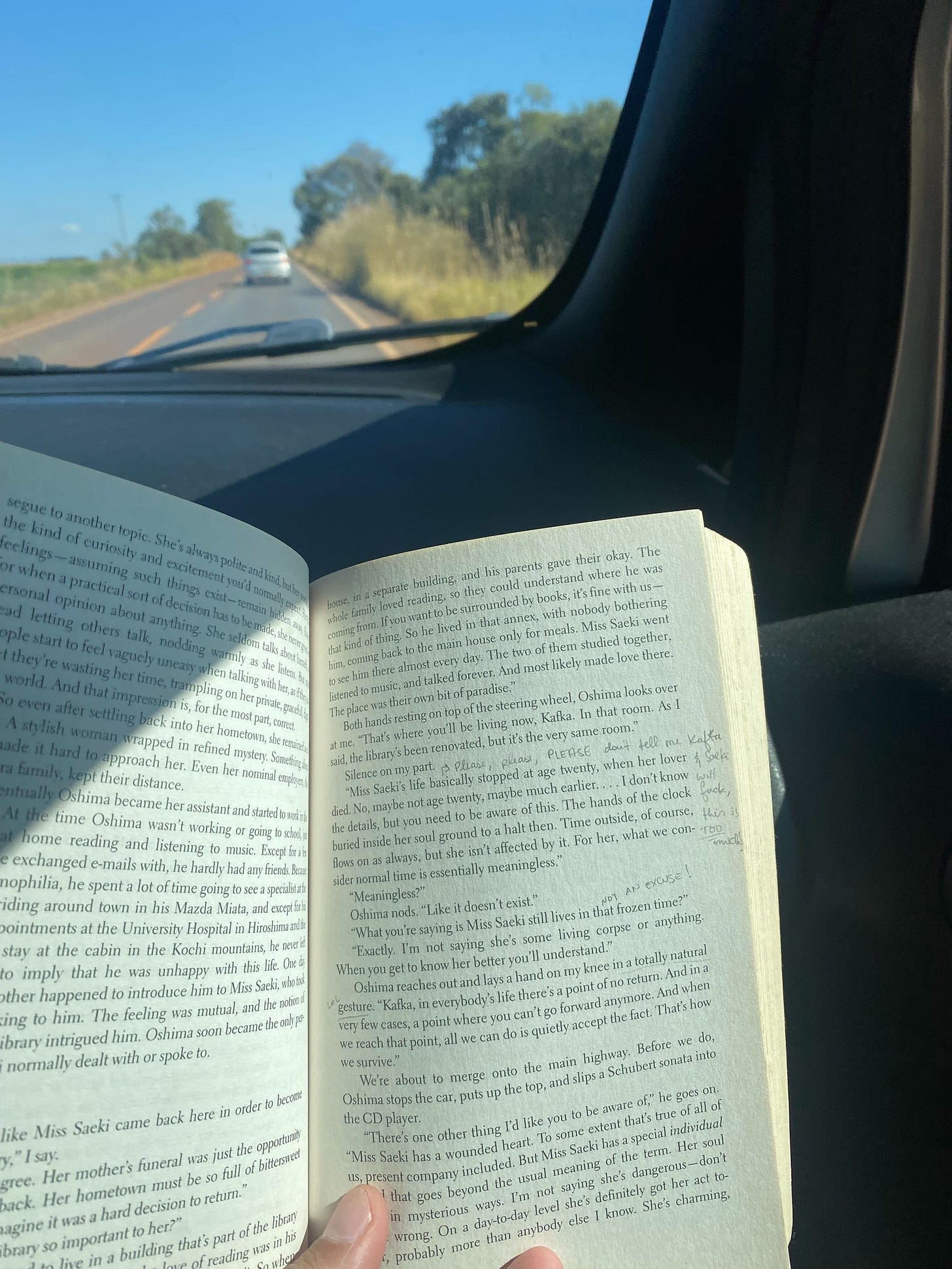

A versão que tenho é a primeira edição internacional, de janeiro de 2006. A capa é mole, as páginas são de papel fino de segunda qualidade. Não sei com certeza quantos foram os donos do livro antes de mim. Mas sei de ao menos duas leitoras anteriores.

Uma delas é uma brasiliense, que muito provavelmente foi quem deixou o livro no sebo de Brasília no qual o encontrei. Dela, só encontrei seu nome anotado logo na contracapa, em caneta azul, e um papel solto entre as páginas – uma guia para baixar os resultados de uma série de exames que ela fez. Não sei se ela terminou de ler este livro em particular, mas imagino que não deve ter gostado dele se leu – afinal, entregou a edição para o sebo. Mas talvez ela até tenha gostado e optado por comprar outra edição em capa dura, talvez em português. Vai saber.

Talvez ela não tenha gostado da característica do livro que mais gostei: os comentários escritos à lápis ao longo do livro inteiro, deixados por uma leitora anterior.

Dessa leitora anterior, não sei o nome.

Na verdade, não sei nem mesmo que é uma leitora, ao invés de um leitor. Mas na minha cabeça, é uma leitora – e por isso vou chamá-la assim pelo resto dessa reflexão. Porque os comentários dela estão todos em inglês, suponho também que seja dos Estados Unidos. Porque ela deixou anotado na contracapa, sei que ela só leu Kafka On The Shore uma vez, entre os dias 8 e 30 de outubro de 2017. Como no caso da brasiliense, imagino que ela tenha mandado o livro para frente porque não gostou muito dele – e no caso dela tenho um pouco mais de embasamento para dizer isso, dados os comentários que ela deixou ao longo das páginas. Mas isso é suposição minha. Talvez ela tenha gostado sim e tenha comprado outra edição em melhor estado depois.

Minha cópia de Kafka On The Shore (em português, Kafka à beira-mar) é única graças a esta leitora. Graças a ela tenho uma experiência de leitura desta história que ninguém no mundo teve igual e gostaria de deixar alguns comentários refletindo sobre isso.

Primeiro, sobre Murakami. É um autor de quem gosto muito, depois que li 1Q84 alguns anos atrás. Foi o primeiro livro que li todo em inglês e foi por isso que quis manter a tradição lendo este de agora em inglês também. Quando entrei no sebo, fui procurar especificamente este livro em inglês e fiquei feliz e surpreso por encontrá-lo: o catálogo de livros em inglês de sebos costuma ser limitado e dei sorte de encontrar exatamente o livro que queria. Não tinha sido a primeira vez que entrei num sebo procurando especificamente por ele.

Gosto de Murakami porque gosto do seu realismo mágico com pitadas de surrealismo explícito. Gosto dos simbolismos oníricos. Gosto do ritmo lento, da tranquilidade com que ele constrói uma prosa ao redor de rotinas cotidianas dos protagonistas. Em 19Q4, não gostava de uma coisa apenas: as cenas de sexo e uma perspectiva sexista de sua escrita com a protagonista mulher, de quem ele não conseguia deixar de descrever os peitos praticamente a cada capítulo. Das cenas de sexo, naquela ocasião não gostei porque me pareceram gratuitas, mal escritas inclusive, e pareciam mal conectadas ao restante da histórtia. Depois, pesquisei sobre ele e descobri que essas eram críticas comuns a respeito do seu trabalho.

Fui para Kafka On The Shore, portanto, imaginando que encontraria a mesma coisa. Um autor com elementos dos quais gosto bastante, com aqueles poucos pontos que me desagradam e que eu tentaria relevar. Mas esse livro é bastante diferente de 1Q84. Aqui, fica mais nítido que Murakami é bastante, com perdão à indiscrição, fodido da cabeça. E o sexo no livro é até mais presente do que tinha sido em 1Q84, mas é mais vital ao enredo e à exploração temática. As cenas sexuais são muito mais perturbadoras em Kafka, mas dessa vez não parecem sensacionalistas e nem gratuitas. Pelo contrário, tornam-se fundamentais dada a decisão do livro de explorar o mito de Édipo. Então há diversas simbologias sobre assédio, incesto e até estupro. Um dos casais do livro é formado por uma senhora de cinquenta e tantos anos e um rapaz, o protagonista Kafka, aos quinze. E existe ainda uma dúvida na mente do menino a respeito da possibilidade da mulher mais velha talvez se tratar de sua mãe.

Tudo isso dito, meu livro veio com uma segunda autoria na figura dessa desconhecida estadunidense que não imaginava de jeito nenhum que o livro dela acabaria seis anos depois nas mãos de um brasileiro. Posso dizer que gostei demais de ter sua companhia durante a leitura, porque ela deixou marcações ao longo de quase todos os capítulos. Na maior parte, tratavam-se de marcações das suas hipóteses para a história – o que poderia levar para onde, qual teoria ela tinha para cada acontecimento – e de suas reações emocionais. Às vezes, ela deixava também elogios ou reflexões a algum tema em particular.

Pelas anotações, sei muito dela. Sei que parece ser uma pessoa bastante expansiva e extrovertida, pelo menos de acordo com o tom daquilo que escreveu. Sei que parece progressista, porque se surpreendeu com a representatividade trans num romance escrito por um japonês e publicado em 2005 (coisa que também me surpreendeu), mas criticou alguns elementos datados da maneira como esta representação foi feita. E sei que, ao mesmo tempo, ela carrega um pouco do puritanismo pragmático do estadunidense, que combinam pouco com um autor de cabeça perturbada e de estilo voltado às nuances como é o de Murakami.

Em todas as cenas bizarras ao longo do livro, ela reagiu deixando marcações indignadas. As hipóteses que ela foi formulando estavam muitas vezes corretas, mas parecem pouco importantes dado o onirismo do livro que não combina direito com esse tipo de engajamento. Seria como tentar assistir Mulholland Drive do Lynch, famoso por ser surreal, tentando conectar os pontos do roteiro para criar teorias, mais ou menos como se faz assistindo um seriado de suspense (penso no que foi feito com Lost, mas os easter eggs da Marvel geram comportamento parecido).

É até possível se fazer isso – é possível focar em teorias observando o plot em Mulholland Drive, ou em Kafka On The Shore –, mas não me parecem ser as obras apropriadas para essa abordagem. É como tentar dar concretude a algo que é propositalmente neblina. Como avaliar um sonho não por sua simbologia, mas por sua estrutura narrativa e técnica.

O mesmo pode ser dito a respeito das perturbações evidentes do autor, Murakami, que o livro trabalha frequentemente. Ideias difusas e às vezes nojentas sobre sexualidade, sobre família, sobre o legado psicanalítico de Freud, sobre a mitologia japonesa, sobre a possibilidade de fugir ou não de uma maldição (que pode ser também uma profecia, ou um destino, ou até uma obsessão psicológica). No geral, o estilo de Murakami é feito de espaços vazios, de silêncios, de uma ousadia temática que entrega só uma perspectiva do que uma história tradicional “deveria” entregar. Não é um estilo, particularmente neste livro, que se concilie bem com uma leitura moralizante, nem com o estilo puritano e direto dos gostos estadunidenses. Por isso, foi divertido ver os comentários da estadunidense, e eu me identifiquei com ela diversas vezes ao longo do livro em suas reações. Mas conforme ia meditando mais sobre o que estava lendo, e sobre os abismos de perspectiva entre essa leitora anterior e Murakami, comecei a perceber essa inerente disparidade de estilos – de ser, de pensar, de apreciar arte por diferentes caminhos.

Um trecho em específico foi o que mais me levou a pensar em relação a isso, e gostaria de usá-lo para exemplificar o que quero dizer. Mais ou menos na metade do livro, lá na página 297 da edição que tenho, Oshima, que é o homem trans que na narrativa funciona como um amigo e mentor ao jovem protagonista Kafka, está comentando sua perspectiva do amor quando diz a seguinte frase:

“Qualquer pessoa que sinta amor está em busca das peças que faltam de si mesma.”

Ao que a leitora estadunidense sublinhou essa frase e escreveu ao lado o seguinte comentário:

“Eu não gosto disso. Eu prefiro o pensamento em que humanos são completos e se apaixonam por pessoas que os complementam.”

Eu acho que esse pequeno embate é a síntese das visões antagônicas dos dois autores de minha cópia de Kafka On The Shore. A visão da leitora estadunidense é essencialmente aquela do individualismo cosmopolita neoliberal. É uma visão de mundo totalizante, também política, que busca uma perspectiva otimista de completude. Num sentido de simbologias, não está necessariamente errada. Acho que é até uma visão bonita e complementar.

Mas envolve uma neurose e uma negação – à falta, à vulnerabilidade. É uma perspectiva de força, de autoafirmação.

A perspectiva de Oshima, e imagino que também a de Murakami enquanto autor, é uma de vulnerabilidade. É uma de abertura à incerteza, àquilo de nós que é frágil.

É uma admissão de fraqueza, de tristeza inclusive. É uma defesa estética de um amor mais melancólico e composto, vejam só, por nuances. É uma visão no todo mais carregada de nuances, de vazios. Numa perspectiva puramente moralizante, dessas que precisam concretar tudo em preto no branco, talvez o discurso próximo à autoajuda por parte da leitora americana seja mais… Produtivo? Saudável? Autossuficiente? Mas o discurso de Murakami me parece mais honesto e maduro, talvez até paradoxalmente mais forte, porque fala abertamente da fraqueza. Por esse embate, fica nítido que Murakami está mais disposto e habituado a confrontar-se com suas faltas e limites. Nisso talvez seja mais corajoso, apesar de ser de um jeito menos estridente.

Fico surpreso que sua escrita seja um fenômeno de consumo, dada essas características (carregar nuances, ser simbólica, não ser focada em plot, e ter cenas bastante perturbadoras com implicações problemáticas e repugnantes, especialmente se forem levadas ao pé da letra). Ao mesmo tempo, imagino que frequentemente algo de semelhante ao que aconteceu com a leitora estadunidense aconteça por parte de leitores mais acostumados com literatura formatada enquanto produtos de consumo. Para quem está acostumado com Gaiman (que por curiosidade ofende menos na escrita, enquanto recentemente se descobriu que ofenda nos seus atos de assédio na vida), a escrita de Murakami vai realmente parecer incompleta de alguma maneira, menos eficiente como espetáculo.

Mas é justamente por esse estilo menos pomposo, menos espetacular, que gosto tanto dela.

O que escrevo:

um poema sobre o nada

Por sorte ainda tenho um bom acervo de poemas curtos que fiz ao longo dos anos para povoar esta seção, especialmente nos casos em que me empolgar como fiz aqui com a reflexão sobre algo que li. Acho que ele casa bastante com a temática desta edição da newsletter em particular.

Nada

Nada me frustra, nada me ganha, nada me conquista,

diante de nada, sou o fim de todas as vontades do mundo;Nada me faz nada, nada me engoliu, nada me fez submisso

aos seus silenciosos e grandiosos vazios;Eu vivo em conversa constante com nada,

não há professor, mestre ou guru

melhor que nada;Nada me traz paz, uma tranquilidade serena,

o céu limpo de nuvens, a manhã vazia do parque,

aquele espaço negativo que lateja no fundo do peito,

são para mim nada,

mas um nada que tudo significa

ao insistir em nada significar;Eu sou mais que nada, na verdade,

e é esse excesso que me estraga, que me faz menor,

do que o grande e potencial nada que, não fosse o que sou, seria;Do pouco que tenho, queria ter menos, ter nada,

queria ter nada de mim, apagar-me, calar minha mente,

desligar-me do meu eu,

talvez por isso meus afetos estéticos

às morbidades, às promessas de nada da mortalidade,

então espero um pouco ansioso por meu dia de também virar nada,

ciente da ironia de que quando esse dia chegar, já sendo nada,

nada apreciarei

porque nada aprecia nada;Nada não escreveria essas bobagens que escrevo, aliás,

a principal vantagem de nada é que nada não tem ato, nem erro;Mas enquanto estou aqui, obrigado a seguir existindo,

um pouco ligado ainda a existir por apego para além da obrigação, até,

vivo e olho para nada com adoração apaixonada

e insisto em perturbar sua essência oca

com a escrita inconveniente de alguma coisa;Palavras sobre nada não conquistam esse nada que queria seduzir,

nada só se seduz com silêncio

e meu desrespeito verborrágico não me deixa

calar minha boca por nada;Nada nesse mundo não me cala,

nada nesse mundo me faz pensar em nada;Nada me faz lembrar que sou pouco

e que melhor do que pouco seria

se fosse nada.

Esse também foi publicado originalmente na Fazia Poesia, em maio de 2023.

São onze e vinte da noite de terça-feira. Sinto-me em paz.

O que penso:

a morte da nuance

Fico surpreso quando algum produto global de consumo carrega nuances, mesmo quando é um livro (e especialmente quando é um best-seller). As nuances não me parecem se integrar bem ao nosso mundo. Numa primeira versão do pensamento, eu pretendia usar dessa seção para criticar particularmente o conteúdo digital, dizendo que foi ele que matou as nuances. E é mesmo verdade que não existe nuance nenhuma na lógica de quem grita mais alto para conquistar segundos de atenção entre a competição algorítmica de um feed. Os discursos nas redes sociais são mais parecidos aos feirantes berrando suas ofertas e piadinhas, torcendo para conseguirem ter a voz mais alta e o comentário mais memorável – porque talvez assim convertam a cacofonia na venda de um cacho de bananas. Não tem nuance nenhuma no discurso aos berros do feirante.

Mas foi a partir disso que eu percebi que as nuances não aparecem mesmo em quase lugar nenhum. Não aparecem frequentemente nos jornais tradicionais e certamente não apareciam também no rádio ou na televisão. O aparato midiático inteiro, desde o começo, parece avesso às nuances. As mentes pragmáticas e pé no chão dos brasileiros com quem convivo também parecem rejeitar as nuances. Fico em dúvida se é uma incapacidade por circunstâncias, ou uma negação proposital e consciente. Não há nuance na opinião convicta, no debate político aos berros (e agora às cadeiradas). Não há nuance na conversa indignada na fila do mercado, nem no absurdo dos incêndios pelo país. Não há nuance no trabalho exploratório do subemprego, nem na fome, nem no assalto. Não há nuance no médico do hospital que veio de família boa e se conecta aos seus pacientes como um mecânico se conecta a um motor. Não há nuance no policial que precisa invadir uma viela armado pingando gotas de suor cheias de adrenalina. Não há nuances na miséria, no ponto de crack.

Quer dizer: parece que não tem nuance em nada disso. No caos do cotidiano, é tudo binário. Zero e um, preto no branco, certo e errado. O que é certo, é certo. Se as consequências parecem tão livres de nuances, é porque estas nuances estão todas escondidas (ou melhor, ignoradas) nas causas. Todos os problemas mencionados no parágrafo acima carregam suas nuances. Os motivos para existirem incêndios, subempregos, fome, crack. São todos problemas complexos, cheios de nuances que dificultam sua visão lúcida num punhado de frases de impacto. E é por isso que as nuances não aparecem. São pouco midiáticas, pouco encorajadoras.

A solução sem nuances da leitora estadunidense parece mais simples, otimista e potente do que a submissão às nuances da incompletude de Murakami.

Dado o título desta newsletter, acho importante esta defesa das nuances para garantir que elas são algo que não pretendo sacrificar. Não há concessão a ser feita de minha parte no que diz respeito a apresentar nuances.

Sei que poderia engajar mais gente se as deixasse de lado e que meus conteúdos fossem mais virais de outra maneira. Mas o cultivo e a manutenção das nuances é uma tradição importante, algo que inclusive me parece mais frequente na periferia do que no centro. Faz todo sentido para mim que um japonês idoso como Murakami entenda mais sobre nuances do que uma estadunidense cosmopolita, que imagino que viva num grande centro urbano. Faz todo sentido para mim também que eu mesmo tenha aprendido melhor a apreciar e perceber as nuances conforme fui envelhecendo e depois de ter morado numa chácara tranquila durante alguns anos. A nuance nasce essencialmente periférica, interiorana e/ou marginalizada. É por natureza frágil e fala sempre em muxoxos. Demanda muito mais do que uma frase de impacto para se articular.

É por isso que gastei tantas palavras quietas tentando articulá-la e preservá-la aqui.

Ah, uma ironia que percebi depois: na minha cópia de Murakami, as nuances estão na voz do autor, ao centro da página, e curiosamente este é o único caso que conheço em que é a falta de nuance que está à margem, nas marginálias de cada folha.

Uma concessão imperativa

Onze e trinta e cinco da mesma terça-feira. Terminei mais uma edição desta newsletter. Vou desdobrar os posts de redes sociais propositalmente com menos texto do que da última vez. Dessa vez, jantei antes de vir escrever, então não estou passando fome. Você provavelmente vai receber essa edição exatamente uma semana depois da primeira escrita, mas por enquanto estou trapaceando: você recebe tudo em 2025, mas eu já tinha adiantado o que dava lá em setembro do ano anterior. Vai ficar mais complicado quando minha reserva for minguando. Se algum dia essa newsletter chegar com só alguns poucos parágrafos, é porque o tempo finalmente me pegou de jeito.

E infelizmente, porque segue necessário, preciso finalizar com a concessão ao formato de pedir que você se inscreva. Se você quer mais reflexões sobre notas perdidas nas laterais de livros, ou sobre escritores japoneses com claras perturbações mentais e as reações indignadas de seus leitores, eu não garanto que você vá encontrar mais sobre esses temas aqui. Talvez sim, mas talvez não, vai saber. O que garanto é que se você se inscrever alguma coisa chega na sua caixa de entrada quinzenalmente às terças-feiras.